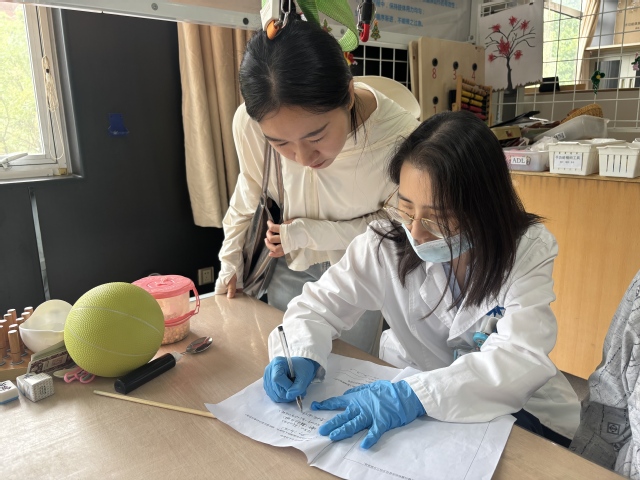

2025年7月10日,我们许晶老师实地走访了西安交通大学第一附属医院,针对康复治疗学专业人才培养方案展开深入调研,旨在优化课程设置、实践教学及师资建设,以更好地满足行业需求。调研主要对象为:左呼(高主任)、范玉仁(高级治疗师)、潘玲(康复治疗师、组长)等。

随着康复医疗行业的快速发展,社会对康复治疗师的需求日益增长,尤其是在神经重症康复、儿童康复及老年康复等专科领域。然而,当前康复治疗学专业在培养目标、课程体系及实践教学等方面仍存在不足。为此,围绕以下核心内容展开调研:

培养目标与定位:评估与行业需求的匹配度,明确核心能力培养方向。课程体系与实践教学:优化现有课程,新增智能康复、心理干预等前沿内容,强化实践环节。师资建设与校企合作:提升教师技术水平,深化校企协同育人机制。

主要问题与优化建议:培养目标与课程体系:问题:当前培养目标在基础理论教学上较为扎实,但对复杂临床案例应对能力及跨学科协同康复能力培养不足。建议:增设《智能康复技术应用与维护》、《康复心理干预实务》等课程,强化智能设备操作及心理疏导能力。优化传统康复课程,融入循证医学与现代评估技术,提升课程的实用性与科学性。实践教学环节:问题:实践基地病种覆盖有限,高难度案例接触少;实训设备更新滞后,学生独立操作机会不足。建议:与医院合作建立“复杂案例康复实训库”,定期更新案例。推广“模拟诊疗+真实案例实操”模式,确保学生独立操作占比不低于60%。引入智能康复机器人、虚拟康复训练系统等先进设备,提升实践教学的科技含量。师资队伍建设:问题:部分教师对智能康复新技术掌握不足,教学方法较为单一。建议:定期组织教师参加智能康复技术培训及教学法(如PBL、CBL)研修。鼓励教师与企业合作申报科研课题,促进产学研结合。校企合作与行业衔接:问题:现有校企合作以实习为主,深度不足。建议:联合企业开发“智能康复实训课程”,邀请企业工程师参与授课。共建科研课题,共享研发资源,推动智能康复技术的临床转化。

本次调研达成以下共识:培养目标需聚焦复杂案例应对、跨学科协同及智能技术应用能力,培养专科化、智慧化康复人才。课程与实践应紧跟行业前沿,强化智能康复、心理干预等内容,提升学生实操能力。师资与校企合作是优化关键,需通过培训与技术共享,实现人才培养与行业需求的无缝衔接。此次调研为康复治疗学专业人才培养提供了科学依据,也为行业输送高素质康复治疗师奠定了坚实基础。